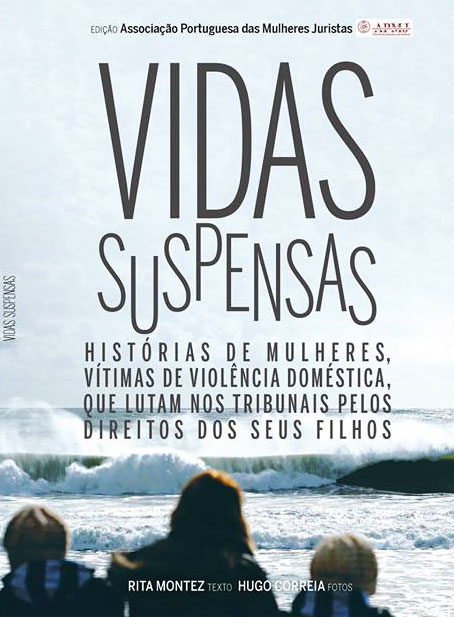

É jornalista, tem 42 anos, e acaba de lançar o livro ‘Vidas Suspensas’. O documento elaborado por Rita Montez reúne 12 testemunhos de mulheres que, tendo sido vítimas de violência doméstica, continuam ainda na barra dos tribunais onde lutam pela guarda dos filhos. Da discriminação, às acusações de alienação parental, sobram, neste livro, acusações a uma justiça que tarda e que, muitas vezes, falha para com elas.

Batalhas escondidas que a jornalista quer pôr em evidência e que são tão ou mais longas quanto a tomada de consciência de que se é vítima de violência doméstica e se ganha a coragem para pôr termo a este drama.

Doze mulheres que encontraram no sistema judicial atitudes agressivas e por vezes tortuosas. 12 mulheres que não conseguem dormir descansadas e que continuam a olhar permanentemente pelo espelho retrovisor porque sentem a desproteção do sistema. Para Rita Montez é tempo de as mentalidades mudarem, mas também é tempo de as penas deixarem de ser suspensas para serem efetivas, é tempo de acabar com a guarda partilhada num quadro de violência doméstica.

Porque escolheu mostrar, no seu livro, o ângulo da batalha jurídica após a violência doméstica, no seu livro?

A escolha foi simples. Porque acaba por ser tão violento como os outros processos. Apesar de já estarmos mais sensibilizados para as questões e histórias de violência doméstica, há outro fenómeno cada vez mais frequente e que são os processos de responsabilidade parental, que servem como armas de arremesso por parte dos agressores. Estas batalhas que estas mães, vítimas de violência doméstica, travam junto das instituições oficiais e dos tribunais são complemente desconhecidas da opinião publica apesar de serem conhecidas no meio judicial e institucional. Nós temos tido – desde que saiu o livro – imenso ‘feedback’ dos magistrados, da bastonária da Ordem dos Advogados [Elina Fraga] Mas, por outro lado, é um fenómeno conhecido entre a classe jurídica e ninguém fala dele.

E porquê?

Creio que existem duas razões: por um lado, da parte das mulheres há um medo terrível de perderem a guarda dos filhos.

“Há mães que, enquanto os filhos não atingem a maioridade, continuam a perseguidas e controladas pelos ex-maridos”, afirma Rita Montez, autora do livro ‘Vidas Suspensas’

Evitam a justiça sob pena de esta se virar contra elas?

Sim. E acaba por acontecer muitas vezes. Depois, os advogados dizem que se sentem complemente impotentes para mudar este sistema e não conseguem fazer nada na defesa das suas clientes.

Qual é a média de tempo que uma batalha pode levar nos tribunais?

Temos casos no livro que já estão no tribunal há oito anos. Há mães que, enquanto os filhos não atingem a maioridade, continuam a perseguidas e controladas pelos ex-maridos. São processos que, na sua maioria, duram enquanto as crianças são menores.

E a justiça facilita isso.

A justiça tem uma falta de sintonia total. Na maioria das vezes, não tem em conta o quadro de agressões quando estão a lidar com as questões dos filhos. Por isso temos casos, e não são assim tão poucos, de mulheres que fogem para casas de abrigo. Quando os maridos vão pedir responsabilidades parentais e o direito de visita, conseguem obter nesses tribunais as moradas dessas casas de abrigo. Não pode ser.

“Há quem defenda a constituição de tribunais mistos de forma que o processo de família e o de crime sejam vistos e julgados pela mesma magistrada. É preciso mudar consciências e mentalidades”, pede Rita Montez

Como contornar?

Em primeiro lugar, é preciso ter a consciência de que existe esta realidade, deixar de enfiar a cabeça na areia e assumir que esta realidade existe. Depois, as soluções passam por aplicar a Convenção de Istambul – e Portugal foi o primeiro pais da União Europeia a a ratificar esse diploma -, que, se fosse cumprida, já resolvia o problema. Depois, já há quem defenda a constituição de tribunais mistos de forma que o processo de família e o de crime sejam vistos e julgados pela mesma magistrada. É preciso mudar consciências e mentalidades.

O caso Bárbara Guimarães – Manuel Maria Carrilho inscreve-se nestas batalhas que descreveu?

Não me posso pronunciar porque não conheço o caso em concreto, mas pelo que aparenta, sim. Pelo menos, há uma coisa segura que encaixa nos relatos que tivemos: o tratamento que discriminação a que ela foi sujeita.

Por parte da magistrada?

Sim. E isso é algo comum a algumas histórias. Não é a história, mas poderia ser.

A magistratura é tanto mais cruel com mulheres tanto mais formadas.

Sim. Esse é outro problema gravíssimo.

Porque acontece?

Há claramente uma discriminação. Estas mulheres acabam por ser vistas como manipuladoras. Se têm acesso ao conhecimento, então tudo o que dizem indicia um comportamento manipulador e inventam até abusos de violência doméstica. Há até uma nova teoria: tudo o que se fazem é para se vingar, ou são mulheres mal resolvidas. Acabou por haver um retrocesso de uma cultura dominante. Muitas vezes machista, mas também exercida por mulheres magistradas, que acabam por seguir estas teorias e ter este tipo de atitudes. Há uma queixa maioritária de mulheres, mas também temos relatos de homens.

“Uma das conclusões que chego depois de ouvir estes relatos – apenas alguns entre muitos – é que é um azar enorme e mesmo má sorte ser vítima de violência doméstica”, afirma a autora

Os agressores, por outro lado e escreve-o no livro, conseguem fintar melhor o sistema. Aí a formação é vista de outra forma. Há um desajuste?

Não porque há esta mentalidade que regressa – e uma delas diz isso claramente –, há uma ideia romantizada de que um agressor pode ser um bom pai na mesma. Ele vive num quadro familiar que é altamente destrutivo, mesmo em frente dos filhos, mas para a justiça o que está em causa é a preservação dos laços familiares. Para a justiça não interessa se esse pai está ou não equilibrado. Se calhar esse pai, precisaria de ter uma ajuda, primeiro, e de estabilizar psicologicamente. Os laços são sempre bons de se manter entre todos os progenitores, mas é preciso, no limite, preservar a segurança destas crianças. Uma das conclusões que chego depois de ouvir estes relatos – apenas alguns entre muitos – é que é um azar enorme e mesmo má sorte ser vítima de violência doméstica.

Este tipo de atitudes prova que a justiça afinal não é cega?

Em muitos casos, é. É completamente cega. Temos situações tão absurdas em que uma mulher consegue fugir de casa com os filhos, o juiz condena o marido por violência doméstica o depois entrega uma das crianças ao agressor, porque acha que o filho se afastou do pai por culpa da mãe.

Um dos casos do livro mostra um caso que em que a Segurança Social emite um parecer sobre as crianças, sem nunca as ter visto.

Há dois casos assim. Aliás, e conhecemos casos reais recentes.

São dois casos. A juíza, num deles, chama à atenção das técnicas de Segurança Social, mas elas deveriam ter tido imediatamente as consequências disciplinares dessa situação. Todo o sistema acaba por fechar os olhos, não funcionar e deixar passar a situação por ser visto como algo menor. São crianças, são menores, muitas vezes as vozes delas não são, apesar do que a lei diz, tidas em conta. Mesmo quando a criança diz que não quer ficar com o pai, decorrente de uma situação de agressão, segue-se a teoria de que a mãe está a afastar e a impedir os laços familiares. Acredito que, fazendo cumprir o que a lei hoje estabelece, esses casos não existiriam mais.

“Depois de se conseguirem libertar de um casamento ou relação devastadoras, todo aquele último fio que acabaria por as salvar, acaba por estar muitas vezes contra elas. Isto devasta completamente a vida destas mulheres e crianças”, diz a autora

No seu livro estão denunciadas várias falhas do sistema e que vão desde a Segurança Social, às limitações no envio de relatórios da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), a não articulação dos tribunais criminais e de família, as queixas ao Ministério Público que parecem bater na trave, a desproteção Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). Mas há alguém que faz as coisas bem?

Há de haver. Há casos positivos. Mas a sensação é de que quem cai numa situação desta está complemente perdido e acaba por se ver completamente desesperado, sozinho. A última porta atrás da qual estas mulheres achavam que iam ter ajuda e apoio, é afinal a porta mais dolorosa de suportar. Depois de se conseguirem libertar de um casamento ou relação devastadoras, todo aquele último fio que acabaria por as salvar, acaba por estar muitas vezes contra elas. Isto devasta completamente a vida destas mulheres e crianças.

E, portanto, a violência perpetua-se?

Na maior parte das vezes nunca se sai dela. Para além de que um dos testemunhos, entre o tempo de escrita e publicação do livro, teve de fugir para outra casa abrigo porque estava permanentemente a ser perseguida – o marido conseguiu saber, através das visitas, onde ela morava. E temos o caso de outra mulher que teve de fugir de novo e tem noção de que se se quer manter viva, tem de continuar a fugir para o resto da vida.

“Se a pena suspensa der lugar à pena efetiva, começa a haver alguma normalização. Ainda existe um sentimento de impunidade enorme junto destes agressores”, diz Rita Montez

Mas quais são as soluções para combater este eterno medo? Por outro, um eterno o processo judicial?

Bem, cumprindo a lei. Se a pena suspensa der lugar à pena efetiva, começa a haver alguma normalização. Ainda existe um sentimento de impunidade enorme junto destes agressores. Temos muitos casos de agressores com pulseira eletrónica que continuam a pisar o limite mínimo só para amedrontar. Deve haver intervenção junto dos agressores, numa situação de violência é preciso estabilizar aqueles agressores, intervir para que possam lidar de forma normal com os seus próprios filhos.

“Os relatos que tenho são pouco abonatórios em relação à intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, são pessoas muito pouco sensibilizadas para estas questões, com poucas competências e com muitos preconceitos. E, na maioria das vezes, acabam por ter intervenções desajustadas”, acusa a autora

Como resolver guarda partilhada em casos de violência. O embate acontecerá sempre.

Quando existe violência não pode haver guarda partilhada. Ela pressupõe que exista sintonia ente progenitores, ora se estão sempre em conflito permanente…

Transformar as penas suspensas em efetivas, a articulação dos tribunais, mas o que devia mais mudar?

Estarmos sensibilizados para esta situação, debater o assunto e mudar. Nós não podemos julgar com base em estereótipos e preconceitos. Existem diretrizes e é preciso ter em conta a situação destas crianças, é preciso ter noção de que impacto isto vai ter e que crianças serão estas no futuro.

Como estão os filhos destas mulheres?

Estão a sobreviver, mas ficam com marcas para o resto da vida.

Ao falar com eles, nota o quê, aquelas crianças relatam o quê?

Sentem, para já, que a justiça não funciona, crescem com sentimento de impunidade, horror às instituições públicas e oficiais e vivem muito divididos entre este lado do pai e dos laços com o pais e, por outro lado, vivem cheios de medos. E porque viram na maioria das vezes as mães em risco de vida.

São mais revoltados, conformados?

Não tenho conhecimento suficiente para avaliar com profundidade. Mas acho que seria uma matéria muito interessante. Se calhar num próximo livro.

A CPCJ parece surgir sempre numa fase final. E em casos de violência doméstica, deveria ser ao contrário, deveriam ser os primeiros a entrar, olhando precisamente pelas crianças?

Os relatos que tenho são pouco abonatórios em relação à intervenção das CPCJs, são pessoas muito pouco sensibilizadas para estas questões, com poucas competências e com muitos preconceitos. E, na maioria das vezes, acabam por ter intervenções desajustadas.

Há casos públicos de violência doméstica em que percebemos como as crianças são “usadas” de parte a parte.

E muito recentes.

Mas como as proteger?

Supostamente nos tribunais e nos de família… a maior parte dos técnicos que estão a trabalhar nestes casos precisam de estar mais sensibilizados e precisam de ter maior conhecimento sobre estes assuntos. Podemos ter conflitos, ter situações em julgamento, sabemos que há processos contra processos, queixas contra queixas, sabemos que todo o sistema jurídico tem as suas vantagens e coisas que não funcionam bem. Mas elas, estas mulheres, saírem do medo do ex-marido para passarem a ter medo dos juízes e das instituições é que não pode acontecer. Todos temos de nos insurgir para que algo mude. Depois deve haver apoio efetivo para estas pessoas, para estas mulheres e para estas situações. Quem lida com estas instituições, tribunais deve ter uma preparação muito especifica, isto não é o mesmo do que estar a julgar um roubo de chocolate ou homicídio. Falamos, muitas vezes de torturas e perseguições. Tem de haver sensibilidade, experiência de vida, maturidade, o que muitas vezes não acontece, para que se consiga distinguir os casos porque também existem agressores femininos e também existem manipulações por parte de mães que usam a violência doméstica por tudo e por nada e por uma questão falsa.

Como obter essa formação específica?

Há tantas instituições. Agora a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ) vai começar a dar formação junto de advogados nesta área. Existem tantos advogados com experiência nesta área, tantos magistrados que podem dar o seu contributo juntos dos colegas. Podia fazer-se muita coisa.

(Gerardo Santos/Global Imagens)

Como foi fazer a recolha destes testemunhos?

Acho que foi dos trabalhos mais duros que fiz até agora. Demoramos cerca de um ano a escrevê-lo, a fazê-lo. Chegamos a estas mulheres através da APMJ e de advogados e magistrados. Procurámos mulheres de diferentes estratos sociais e de todo o país. Até uma juíza vítima de violência doméstica temos. Temos experiências diferentes.

O que foi mais difícil?

Chegamos a ter entrevistas marcadas e com os locais já combinados e elas nunca mais atenderem o telefone. Sabemos que não foi por falta de coragem, foi por falta de capacidade de voltar a reviver tudo isto. Eram entrevistas que duravam cerca de quatro horas, numa delas então… Aquela mulher passou as quatro horas a chorar. Foram trabalhos muito duros, entrevistas muito duras, mas chegamos ao fim deste trabalho com sensação de que estamos a conseguir, de que não foi em vão, de que estamos a dar voz a estas e muitas outras mulheres. Desde que o livro foi apresentado, já recebemos inúmeras mensagens de mulheres a agradecerem-mos e a contar as suas histórias.

O que vão fazer agora?

Vamos trabalhar essas histórias. Temos alguns projetos que gostávamos de ver avançar. Queremos criar uma plataforma, um grupo de autoajuda, estamos à espera de um informático pro bono.

Mas o que pretende com a plataforma?

O que sentimos é que estas mulheres se sentem, a determinada altura, completamente perdidas no mundo e põe em causa até a sua própria sanidade. Se até o sistema judicial as considera loucas. Então, só o facto de elas sentirem que existem outras pessoas que viveram exatamente o mesmo que elas, tal torna-se reconfortante. Temos imensos magistrados a dizerem-nos que tomam contacto com estas realidades pela primeira vez, técnicos a Segurança Social a querem perceber melhor, mães do Brasil, de Espanha. Estamos a ter um feedback enorme e sentimos que estamos a dar alguns passos e a semear algumas ideias.

Fala de mães que sentem problemas com a justiça local: do Brasil, de Espanha?

Sim. Esta teoria relativamente recente da alienação parental instalou-se em muitos países e está ser utilizada de forma subversiva. O facto de as crianças rejeitarem as visitas com os pais é imediatamente visto como uma tentativa das mulheres em as afastar dos pais. Há falta de formação nestas áreas.

No caso da alienação parental, o que está a ser feito para distinguir o que é é do que não é ou se é que é uma questão?

Não me parece. Pelo menos, pelo que sei, não há feedbacks disso.

Medidas como a isenção de custas judiciais para vítimas de violência doméstica, aprovada em Orçamento do Estado, chega?

Não, é uma migalha. Não deixa de ser uma ajuda porque quando elas saem de casa perdem o património todo, perdem o emprego. Acho que isso não é o prioritário.

O que é prioritário então?

É haver uma preparação para acompanhar estes casos e atuar, estas penas deixarem de ser suspensas. Não podemos considerar estes crimes como menores. Porque é que estes homens ou estas mulheres, os agressores, não vão para a prisão? Porque existe esta generalização de penas suspensas. Então uma pessoa tentar matar a outra, esfaqueá-la na rua não são crimes graves? Não falamos de atentados enormes à vida? No dia em que isso mudar, não haverá esse sentimento de impunidade. E no dia em que este quadro começar a ser visto como um todo e não como peças de puzzle, as coisas vão mudar. Quando deixar de existir esta impunidade, muitas destas provocações vão deixar de existir

Alguma destas mulheres tem conseguido refazer a vida ao lado de um novo companheiro?

Poucas, algumas sim e ao fim de muitos anos. Uma destas mulheres que entrevistámos estava grávida de um novo companheiro, entretanto já teve o bebé, mas dizia-nos: ‘já estou grávida, mas ainda não consegui que ele fosse viver para minha casa. Talvez quando o bebé nascer”. Existem medos, traumas e, portanto, são relações que vão demorar muito tempo, deveriam ter acompanhamento e não tem. Em alguns casos, há luz ao findo do túnel e muitas delas mostram-nos que sim e dizem-nos que os novos companheiros são extraordinários. Agora, há uma outra que diz: ‘não consigo que um homem se aproxime ou me toque”. E isso é assustador.

Diz ter recebido ‘feedbacks’ positivos de magistrados e advogados. Mas eles estão disponíveis para mudar, para passar da palavra à ação?

Vamos ver… (risos) tenho a esperança que sim. Temos tido um enorme feedback quer de mulheres, a agradecer por termos dado voz a todas elas, quer da parte de magistrados que nos agradecem e que se mostram sensibilizados para o caso. E outros que procuram ter estes relatos como forma de sustentação, dando-lhes mais força para mudar a lei.

E que feedback tem recebido dos homens?

Felizmente, temos tido muitos a pedirem os contactos, a dar-nos os parabéns e aí estamos mais ou menos equilibrados. Histórias de surpresa e sensibilização.

E porque não há homens a testemunhar no seu livro?

Não considerámos aqui homens, não por uma questão sexista, mas porque a maioria das vezes a guarda das crianças ainda está na esfera das mulheres. Não conseguimos encontrar nenhum pai que estivesse a lutar pela guarda dos filhos e tivesse sido vitima de violência doméstica. Foi por isso que eles não apareceram.

Mas porque acontece? Eles não existem ou há estigmas?

Não sei. Um homem admitir que é vitima de violência doméstica e que está a lutar pela guarda do filho não sei se será assim tão frequente. Nós procurámos e não encontrámos. e aparecerem, iremos publicar também.

Qual tinha sido o contacto da Rita com a realidade da violência doméstica antes de escrever este livro?

Eu faço voluntariado há muitos anos. A certa altura comecei a perceber que era uma situação transversal da sociedade e crescente no nosso meio jurídico. Daí, tive também contacto com a APMJ, que tem trabalhado nesta área, e lancei-lhes o desafio. Fizemos esta parceria e tivemos o apoio da Comissão de Igualdade de Género. Graças a isso conseguimos ter a distribuição gratuita do livro.

![Isabel, Paula e Inês: Estas três mulheres assumem lideranças no Parlamento. Podem não ser as únicas Isabel Mendes Lopes, Paula Santos e Inês Sousa Real [Foptografia: Montagem Livre/Pedro GUerra e Reinaldo Rodrigues/Arquivo Global Imagens]](https://www.delas.pt/files/2024/03/Líderes-240x135.jpg)