Estreou, no dia 10 de maio, o quarto filme realizado por Susana de Sousa Dias, o quarto documentário que assina, a quarta narrativa sobre o período da ditadura em Portugal. Da sua obra fazem parte filmes documentais como Enfermeiras do Estado Novo (2000), Natureza Morta (2005), 48 (2010) e, agora, Luz Obscura.

Desta vez, a realizadora parte do relato de três irmãos, filhos do militante comunista e preso político Octávio Pato, que foram também presos depois da casa onde viviam ter sido assaltada pela polícia política PIDE. O filme impressiona e está montado para isso – com recurso a poucas imagens o espetador é obrigado a concentrar-se nos discursos de Álvaro, Isabel e Rui e também nas suas pausas, interjeições, suspiros e vozes embargadas. Susana de Sousa Dias explica nesta entrevista por que razão escolheu a ditadura e continuará a fazê-lo como objeto de estudo da sua obra documental.

Susana de Sousa Dias, todos estes filmes têm como denominador comum o período da ditadura portuguesa. Porquê esta escolha?

Esta escolha tem uma longa história. Começou nos anos 90, quando tive um convite para fazer um episódio de uma série sobre cinema português e o período que me foi designado foi o dos anos 30 a 45. Nessa altura fiz uma grande investigação nos arquivos, o Arquivo de Imagem e Movimento e tomei um contacto muito mais profundo com a nossa cinematografia e descobri todas as imagens produzidas nessa altura, portanto, na altura do auge da ditadura e depois fui para trás e para a frente. A partir daí fiquei, de facto, com um grande interesse no Estado Novo.

E esse período que refere. É o período que, normalmente, é apontado como a idade do ouro no cinema português. Aquilo que mostra nos seus filmes não é tanto essa parte gloriosa e muito rica do ponto de vista da comédia. É a parte opressiva do Estado Novo.

Exatamente. Todos esses filmes faziam parte de um programa político. É preciso que se diga. Eu fiquei com vontade de ver o que é que destes filmes era parte de um programa político e começar a perceber o que estava por detrás deles. Também entrei nas imagens documentais e, sobretudo, em todas as produções do António Lopes Ribeiro. Comecei a ter vontade de entrar dentro dessas imagens, que nos mostravam uma realidade muito diferente daquela que era a realidade do nosso país. Poucos anos depois, a minha mãe estava a fazer um mestrado em Estudos sobre as mulheres e começou a tratar de um caso de duas enfermeiras que foram presas num processo completamente absurdo. Elas foram presas porque casara e, na altura, as enfermeiras não podiam casar. Aqui foi o ponto onde tudo se iniciou verdadeiramente, porque eu fui ao arquivo da PIDE para investigar sobre o processo crime destas duas mulheres, e descobri uma série de informação: processos-crime, o registo geral de prisioneiros e imagens dos presos políticos também. Foi aqui que eu resolvi trabalhar sobre este tema.

Que mulheres eram estas enfermeiras do Estado Novo, que retrata no filme de 2000?

É a Isaura Borges Coelho e Hortênsia Campos Lima. Eram duas irmãs. Na altura, em 1938, saiu um decreto-lei que proibia às enfermeiras, dos hospitais públicos, casarem. Elas iniciarem então um movimento contra este decreto. Eram também muito ligadas ao MUDE Juvenil, sobretudo a Isaura, que era namorada do historiador Borges Coelho. Foram todos presos: ela, o namorado, com quem depois casou na prisão, a irmã, mais tarde, com os filhos e o cunhado também. Todos presos.

A entrada num arquivo é sempre muito perturbadora.

Toda a estrutura familiar é envolvida?

Este filme foi também a hipótese para eu perceber o que era a PIDE, do que eram esses tempos e, sobretudo, o que era a tortura de género.

Havia diferenças daquilo que se fazia aos homens e o que se fazia às mulheres que eram presas?

Havia. Havia claramente uma tortura de género. Aliás, eu abordo esse aspeto, nesse filme, de uma forma completamente diferente da que faço nestes filmes, atualmente. Mas, sim, havia. Havia uma grande chantagem até sobre os filhos e sobre a família. Era muito contundente. Era mesmo horrível o que faziam. O que aconteceu foi que quando entrei no Arquivo da PIDE, simultaneamente entrei no Arquivo do Exército e aconteceram duas coisas. A primeira foi que eu descobri uma série de informações e percebi que havia tanta coisa que era fundamental trazer à luz. Na altura, para mim, era quase como se fosse uma missão. Eu tenho que trazer estas histórias, tenho que trabalhar sobre elas. E também as imagens. As imagens que eu vi impressionaram-me muito, as imagens dos presos políticos. Há grandes álbuns de reconhecimento, com centenas de imagens.

Essas fotografias são tiradas aos presos a primeira vez que são presos, e depois são atualizadas.

Exato. E estes álbuns têm as fotografias mas sem qualquer texto. É muito emocionante. A pessoa depara-se com rostos. A entrada num arquivo é sempre muito perturbadora. Quebra todas as certezas que temos e ativa um caleidoscópio muito complexo. Quando entrei no arquivo do exército, de repente, apercebi-me que, aquelas imagens que eu estava a ver podiam ser dois tios podiam estar aqui, podiam ser estes. Eu sou completamente contra a Guerra Colonial, sempre fui e era uma coisa que se falava até quando eu era criança, mas assim algo muito longínquo. Eu tive dois tios direitos que estiveram na Guerra Colonial, e isso nunca se falou dentro da família, portanto, foi quase como uma memória longínqua que nos vem tocar de uma forma muito violenta.

se uma pessoa, hoje, vai ao arquivo da PIDE, o que tem lá é o que o arquivo da PIDE quis deixar, é a voz da PIDE que está lá

Esse é o papel que escolhe para si, enquanto realizadora de cinema e enquanto documentalista? Repor a verdade dos factos? A parte não contada daquele período?

A questão é eu poria isto desta forma: se uma pessoa, hoje, vai ao arquivo da PIDE, o que tem lá é o que o arquivo da PIDE quis deixar, é a voz da PIDE que está lá. E as palavras dos prisioneiros que estão lá, são censuradas, reescritas, autocensuradas, portanto, não estão. Com o meu trabalho, o que eu pretendo é quase, dizendo de uma forma breve, crer um contra-arquivo, ou seja, aquilo que não está lá, o que nós não podemos encontrar no arquivo da PIDE. Isto é, de facto, aquilo que guia o meu trabalho.

O último filme de Susana de Sousa Dias, Luz Obscura, começa por explicar de forma escrita que os pilares deste período histórico, do período do Estado Novo eram “Deus, Pátria e Família”. Com este filme, pretende mostrar a forma como o Estado Novo tinha implicações reais e diretas na vida das famílias?

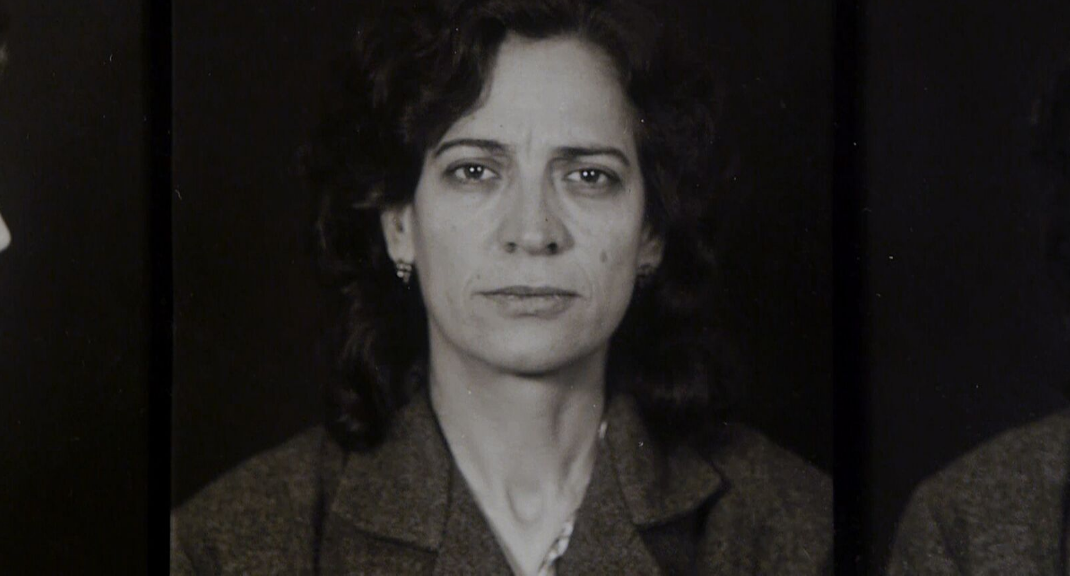

Exato. E neste caso, muito preciso, a vida familiar dos prisioneiros políticos. Toda a ideia do filme nasce precisamente daí. No primeiro momento em que eu entro no arquivo da PIDE, no princípio dos anos 2000, e vejo estas imagens, uma delas é de uma mãe, com cadastro, fotografada com o filho. Essa imagem emocionou-me imenso.

E esta mãe e este o filho estavam presos?

Sim. Foram presos simultaneamente. A PIDE invadiu a casa e a mãe é presa com os filhos ela foi fotografada, na imagem de cadastro – aquela imagem típica dos presos -, com o filho ao colo. E esta é uma imagem muito rara por todos os motivos. Eu quis saber quem eram aquelas pessoas e foi aí que eu percebi que a mãe, a mulher, era a Albina Pato e o filho era o Rui Pato. Ela era membro do partido comunista e era a mulher do Otávio Pato. Eu sabia muito bem quem era o Otávio Pato. Era um preso político conhecido e, fiquei, de facto, muito espantada quando comecei a desfiar o fio daquela família. Ou seja, perceber a dimensão do que aquela família foi afetada.

Esta família vivia na clandestinidade. Otávio Pato, era membro do partido comunista e fazia parte da resistência. Viviam escondidos e com pseudónimos. E estas três crianças, o Álvaro, a Isabel e o Rui, que aparece nesta imagem que a Susana fala, são crianças que nascem na clandestinidade?

Nascem, mas de diferentes maneiras. Nascem os três na clandestinidade mas, o Álvaro, é filho do Otávio Pato e da Antónia Monteiro, a primeira companheira e, depois, vai para casa dos avós. De seguida, a Isabel, que ainda é filha de Antónia, mas depois vai viver com o Otávio e com a segunda companheira. Finalmente o Rui, é o pequenino com dois anos e meio, quando aparece na fotografia da mãe. O Rui e a Isabel viviam com a Albina e com o Otávio. São presos todos e depois vão para casa dos avós e reúnem-se com o irmão Álvaro, que é o mais velho e, finalmente, conhecem-se todos.

Tudo nasceu daquela imagem. Eram a companheira e o filho do Otávio Pato.

Há uma passagem particularmente chocante deste filme que é quando Isabel, uma das filhas de Otávio Pato, revela que Albina não dormia na prisão com medo que lhes fossem retiradas as crianças e que, ela só as entregou, na presença do pai, aos avós, para ter a certeza que estavam a ser entregues aos avós legítimos. Este é um processo que ocorre e que verifica, nos arquivos ou nos testemunhos que recolhe, com todas as famílias que são apanhadas pela PIDE com crianças?

Sim, porque é um problema muito grande. Aqui o grande problema é que a Albina não ser casada com o Otávio, portanto, os avós paternos não a podem visitar porque ela não é legítima.

Porque só podiam ser feitas visitas por familiares?

Exato. O facto de duas pessoas, que tinham uma família e que não eram casadas, serem presas, impunha problemas impressionantes. Eles acabam por casar dentro da prisão por causa deste problema. Por causa do problema das visitas, de conseguir que os filhos os fossem ver… Aliás, o Álvaro Pato, não podia ir visitar o pai porque estava registado como filho de pais incógnitos, e isso colocava um problema, ou seja, ele não podia ver o pai. E sim, isto é comum, há histórias tremendas.

Porque é que escolhe esta família, em particular, para fazer este documentário?

Foi, precisamente, por causa da imagem. Tudo nasceu daquela imagem. Eram a companheira e o filho do Otávio Pato.

O quotidiano dos familiares em liberdade é afetado pela espionagem, pela manipulação. Há um tio, o Abel, que é preso na tentativa de se chegar a Otávio Pato, que é o operacional. Como é que, passados tantos anos, estas pessoas, que eram crianças à época, olham para este período? Essa era uma das questões que queria colocar no filme: como é que os filhos viam a atividade política dos pais.

Exato. A minha ideia para o filme era, precisamente, focar-me nos três irmãos que viveram juntos, porque depois o Otávio Pato tem mais filhos posteriormente, já nascidos em liberdade. Eu queria ver como é que eles transportavam estas memórias. O filme foi evoluindo e à medida que fui desenterrando todas estas histórias e montando, foi como que se todas estas figuras que já estão todas mortas, começassem a emergir. Eu costumo dizer esta frase e digo-a sempre da mesma maneira porque a sensação que eu tinha era de que estava a exumar corpos. E é mesmo. De repente os corpos vinham e as pessoas adquiriam uma força impressionante. Mas, a Albina, que já morreu, a Antónia, que já morreu, o tio Abel Pato, que já morreu, Carlos Pato, que já morreu, a avó, que já morreu, são figuras que já não têm voz. E, sobretudo, há aqui uma figura muito importante, que é a figura da avó, porque ela era um pilar. Aqui na história das mulheres. São aquelas figuras que são fundamentais para a resistência, que estão lá e são fundamentais, mas que não há registo e, de facto, a única forma da pessoa chegar lá é escavar na memória destas pessoas.

Esta avó, que é considerada, por alguns dos netos no filme, como a mãe afetiva é casada com um homem que tem uma posição política diferente da dela. Álvaro Pato retrata esta situação muito bem. Era comum haver esta divergência na família e, mesmo assim, manterem-se juntos? Era obrigatório?

Sim, eu penso que sim. Eu falei com vários núcleos familiares e, aliás, a ideia inicial do filme era centrar-me em mais núcleos familiares, e sim, era comum. E era comum, também, haver o casal que se juntava já em clandestinidade, ou que entrava junto na clandestinidade ou, neste caso, até eram pessoas que podiam não ter ligações ao partido comunista mas que, pelos filhos as terem ajudavam-nos. E aí podia haver divergências. Mas a minha ideia para o filme era centrar-me em vários núcleos familiares e perceber o que há de comum, com a intrusão da PIDE na família. Percebi que era impossível colocar todas as histórias no filme, porque cada história é uma história, e daí eu ter resolvido autonomizar esta e fazer um filme a partir daqui e deixar as outras para outros filmes.

Fica claro neste filme que aquela altura é um período que, ainda hoje, traz muito sofrimento a estes três entrevistados. Estas entrevistas foram feitas em 2006 e 2007. Como é que foi o processo de chegar a estas pessoas volvidos tantos anos e pedir que voltassem às profundezas da memória e a exporem-se desta forma? Nós chegamos a ver uma das pessoas entrevistadas a chorar. Como é que é este processo? Estas pessoas precisavam de falar disto?

Eu penso que há um tempo e esse tempo assenta sempre entre os 30 e os 40 anos. A partir dos 30 anos sobre os acontecimentos as pessoas começam a falar mais, mas também depende. No 48, o meu filme anterior, tive uma pessoa que nunca falou e nunca quis falar, mas que aceitou falar pela primeira vez para o filme. Penso que tem que ver precisamente com esse período. Aqui, eu encontrei-me pela primeira vez com o Rui Pato já no princípio dos anos 2000. Na altura ainda não existiam as redes sociais, mas foi inesperadamente fácil encontrá-lo e ele pôs-me em contacto com o Álvaro e com a Isabel. Ele contou-me a história e o Álvaro também.

O filme foi evoluindo e à medida que fui desenterrando todas estas histórias e montando, foi como que se todas estas figuras que já estão todas mortas, começassem a emergir.

Há sempre esta ideia de transmissão de memória, de que é importante não quebrar os elos de transmissão. A Isabel disse-me “não, eu não me lembro de nada. Eu não quero falar. Mas tenho o dever. Não posso quebrar esta transmissão. As pessoas têm que saber.”

São entrevistas sempre muito delicadas, devo dizer, e eu entrevistei já bastantes presos políticos. O que mais me surpreendeu nestas entrevistas foi o facto de a memória estar tão fresca. Eu entrevistei pessoas com a idade dos pais destes irmãos – o Dias Lourenço, a Sofia Ferreira – e quando se passa para a outra geração é impressionante.

A memória está à flor da pele e é como se as coisas se tivessem passado no dia anterior. É muito delicado e colocam-se muitas questões éticas. Com a Isabel, eu estava permanentemente a questionar-me, “será que eu tenho o direito de fazer isto? Será que eu tenho o direito de pôr aqui uma câmara, filmar e fazer estas perguntas? Onde é que eu devo parar?”. É muito complicado. É mais complicado para eles, obviamente, e são de uma generosidade impressionante, mas para um realizador também é muito delicado e dá muito que pensar.

Oiça a entrevista na TSF