A escritora argentina Samanta Schweblin está, pela segunda vez, nomeada para o Prémio Internacional Man Booker, que vai ser entregue esta terça-feira. Em Portugal acaba de lançar Kentukis, o seu mais recente romance que conta casos de pessoas reais, de todas as idades e estratos sociais, que entram em contacto entre si através de robôs. Uma obra que expõe os limites e perigos de uma sociedade hipertecnológica.

Em entrevista ao Delas.pt, aquela que é considerada uma das melhores escritoras de língua espanhola da atualidade desconstrói este seu recente romance em que explora os medos sociais do século XXI, expondo as desvantagens do uso excessivo das tecnologias de forma sombria.

A dependência, cada vez maior, que as pessoas têm das redes sociais foi a sua maior inspiração para este livro?

Estou muito preocupada com a forma como nos relacionamos através da tecnologia. Somos mais frontais, menos cuidadosos, mais agressivos e, talvez o mais perigoso, muito menos empáticos. Talvez seja porque não confiamos ou acreditamos no que não podemos ver, então porquê cuidar do outro quando o outro se torna algo abstrato, algo que só podemos descodificar por imagens na soma de uma quantidade de pixels? Mas não me interessava nem me interessa a tecnologia, não queria falar sobre redes sociais ou dispositivos tecnológicos. Estas são coisas que mudam constantemente. O que me interessou foi pensar exclusivamente sobre as relações que um utilizador estabelece com o outro, interessava-me o lado humano de todo esse ruído.

Porquê dar o nome de kentukis a estes robôs?

O nome surgiu espontaneamente, durante o processo de escrita do primeiro rascunho. Precisava de lhes dar um nome, de alguma forma, e seguir em frente. Não queria distrair-me naquele momento com o problema do nome porque estava a pensar na trama, personagens, narrador. Estava a pensar em tudo pela primeira vez. Meses depois, com muitas mais páginas na mão, entendi que a história era séria e perguntei pela primeira vez pelo nome. Recordo que fiz uma lista de ideias ou sentimentos que quis que ressoassem no nome. Algo que parecesse barato, popular, já conhecido. Lembro-me que comecei também a perguntar às pessoas: como te soa “kentucky”? E também no Google, onde descobri que há uma cidade australiana com esse nome, um cavalo russo muito famoso, uma comida tradicional e muito popular no Japão, um tipo de rifle norte-americana e um município ucraniano que é pronunciado de forma muito semelhante. Resumindo, esse nome tinha saído de maneira espontânea, exatamente como procurava.

Como se preparou para escrever desta forma sobre tecnologia e redes sociais?

Tive um primeiro impulso de começar a ler sobre servidores, redes sociais, hosting e outros tipos de tecnologia que suportam todos esses desenvolvimentos. Então percebi que o romance não precisava de nada disso. Na verdade fiz um esforço deliberado para remover todos os tecnicismos possíveis do romance. A coisa mais complexa que é dita é que um kentuki tem wi-fi e 4G. Ainda assim entrei em contacto com um especialista em redes sociais e servidores. Reunimo-nos várias vezes para pensar sobre as possibilidades e limites de um kentuki. Não queria dar explicações técnicas, mas queria ter a certeza que de que um kentuki poderia realmente trabalhar com a tecnologia simples de um telefone móvel comum. Queria que fosse um dispositivo simples, possível e por isso aconselhei-me.

No livro há todo o tipo de pessoas a usar kentukis, desde idosos que procuram companhia a crianças que não recebem atenção por parte dos pais, sem esquecer também aqueles que usam esta tecnologia como forma de ganhar dinheiro. O que a levou a diversificar tanto?

Numa viagem a Jerusalém sentei-me um momento para descansar. Estava num local muito quente e cheio de turistas. Sentei-me ao lado de uma mulher que parecia saída de outro mundo. Ela usava um nikab, ou seja, estava completamente coberta por um manto perto, exeto os olhos. Pensei: “Esta mulher e eu não temos nada em comum.” Então um telefone tocou, ela tirou o seu smartphone e respondeu a uma mensagem que tinha acabado de lhe chegar por uma rede social. Acredito que no mundo coexistem todos os tipos de culturas e ideias, algumas recentes, millennials, uns muito conservadores e outros não tanto. Mas é maravilhoso pensar que a tecnologia começou para todas essas culturas ao mesmo tempo. A tecnologia é a nossa nova linguagem comum. Por isso me pareceu necessário contar Kentukis de uma forma transversal e globalizada.

Qual é a sua personagem preferida?

Alina é a personagem com a qual me senti mais conectada durante todo o processo de escrita porque é a única que pensa mais sobre o dispositivo kentuki, a que tenta entender mais o que acontece, mesmo que seja sempre de uma forma um pouco extrema e pessoal. Além disso é uma personagem que tem alguns pormenores autobiográficos. Não só pela localização, como comentei há pouco, mas também pelas suas teorias sobre o inatismo. Estive em residências de artistas e muito do que digo nos seus capítulos são coisas que vivi.

“Um kentuki é, ao mesmo tempo, uma grande armadilha para os nossos preconceitos e um terrível espelho de quem somos.”

Na sua opinião, qual é o pior lado deste tipo de invenção tecnológica?

Diria que, de uma maneira muito geral, um kentuki é, ao mesmo tempo, uma grande armadilha para os nossos preconceitos e um terrível espelho de quem somos. O pior desta tecnologia somos nós, quando não podemos ver nenhuma destas duas coisas.

Também há fatores positivos. No livro temos o caso de um kentuki que salvou a vida a uma adolescente que tinha sido raptada. É importante destacar também o lado positivo da tecnologia?

A tecnologia não tem lados bons ou maus. É sempre neutra. Estamos rodeados de tecnologia desde que inventámos a roda e a faca. O problema não é a tecnologia, somos nós, o uso que lhe damos. Por isso era tão importante para mim inventar um dispositivo como o kentuki porque me permitiu ignorar o problema da tecnologia e concentrar-me apenas e exclusivamente no ser humano.

Vê uma invenção como o kentuki perfeitamente integrada na nossa sociedade atual?

Claro. Por isso é que pensei num dispositivo tosco, em algo que, embora não tivesse sido inventado, não representa nenhum elemento que não exista já na nossa vida contemporânea porque o que me interessava era narrar o presente, não o futuro.

Era capaz de ter um?

Adorava. Se soubesse onde se vendem sairia já para comprar um. Na verdade não percebo como é que ainda ninguém sequer pensou em fazer isso.

Na sua opinião, que pessoas estão mais suscetíveis a uma dependência tecnológica?

Não sei. Talvez as pessoas que se sentem sozinhas mas não encontram uma maneira natural de entrar em contacto com as outras pessoas.

“Tenho um alarme que me diz se estou numa rede social mais de dez minutos.”

O que devemos fazer para combater este tipo de adição?

Acredito que devemos fazer um esforço para não sermos completamente absorvidos por elas. Reparei este ano que cada vez que me chegava uma mensagem numa rede social ia imediatamente ao telefone e só voltava de deixá-lo cerca de meia hora depois. E o pior de tudo é que não estava a investir em nada de bom nesse tempo desperdiçado. Agora levo o telefone no silêncio, tenho um alarme que me diz se estou numa rede social mais de dez minutos e desligo-o imediatamente após esse tempo. Estou feliz com esses dois limites que defini. As redes sociais não são más, mas é muito difícil distrairmo-nos e deixarmo-nos entorpecidos por elas pouco a pouco. Temos de estar cientes daquilo a que dedicamos o nosso tempo, nada mais.

Em cada capítulo temos uma história diferente, que encontramos de novo apenas alguns capítulos mais à frente. Não teve receio que os leitores se baralhassem ao lerem as histórias de forma tão espaçada?

Estava ciente de que era uma decisão arriscada. Pensei muito e trabalhei em torno deste dilema. Haverá sempre leitores mais ou menos impacientes, mais ou menos interessados, mais ou menos conectados com o livro. Como não podemos escrever para todos, escrevo para os leitores que me interessam, que serão um espelho do que gosto de passar e enfrentar como leitora.

De onde vem a sua facilidade de criar realidades tão distintas?

Um dos meus editores espanhóis disse-me, uma vez, que ficava desconfortável com a forma como eu olhava para as pessoas, que tinha de ter cuidado porque às vezes estava a olhar sem qualquer vergonha ou respeito. Claro que não é algo que faça de forma intencional, sou tímida e se soubesse que gerava algum tipo de desconforto seria a primeira a parar de fazê-lo. Simplesmente olho e concentro-me tanto que me esqueço de mim mesma, esqueço-me de que sou alguém que está a olhar e sou só aquilo que vejo. Sinto que algumas destas coisas estão relacionadas com o meu processo criativo, mas isso é tudo o que posso dizer.

Que feedback tem recebido?

Tem sido fabuloso. Realmente não esperava que este livro tivesse um impacto tão forte depois de tudo o que aconteceu com ‘Distância de Resgate’. Tenho muita sorte. Os meus livros anteriores foram mimados pelos críticos, amigos e prémios. Sempre me senti bem acompanhada, mas o Kentukis trouxe algo novo: é o livro mais mimado pelos leitores e muitos desses leitores passam do Kentukis para outros livros. Então, de certa forma, o Kentukis é um caminho para o resto dos outros livros também, o que é uma grande alegria para mim.

O livro chegou agora a Portugal. O que conhece do nosso país?

Muito pouco. Só de um passeio turístico em que visitei Lisboa, Cascais e Sintra, mas sei um pouco mais por ler Pessoa, Saramago e Gonçalo M. Tavares. Quando estive em Cascais visitei o Museu Paula Rego. Demorei dias a recuperar de tal descoberta. Esse poder, beleza, escuridão e inteligência. Há muito tempo que não descobria um novo artista que me impressionasse tanto.

“Nunca tive o desejo de me tornar escritora.”

O que a levou a ser escritora?

Nunca tive o desejo de me tornar escritora. Simplesmente escrevia e desfrutava muito de dar a ler o que produzia. Tornar-me escritora foi mais uma consequência. Estou muito feliz com isso, não nego, embora me canse um pouco das entrevistas e me incomode a relativa exposição que envolve a publicação. Mas é uma coisa natural, não procurei.

Que outros escritores argentinos nos aconselha?

Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, Vera Giaconi, Federico Falco, Pedro Mairal e Mariana Enriquez, só para citar alguns da minha geração que espero que estejam traduzidos, mas há muitos mais. Gosto realmente dos contos de Antonio di Benedetto e também da obra de Sara Gallardo. Bioy Casares e Julio Cortázar também me influenciaram muito.

Quais são os melhores livros que leu este ano?

Este mês terminei três romances pequenos e preciosos: uma distopia triste e delicada, The Last Children of Tokyi, de Yoko Tawada; uma jornada intelectual e filosófica, mas também simples, engraçada e sensata, assim como todas as viagens de mão de Enrique Vila-Matas, com Perder Teorias; e a nova grande descoberta: Esther García Llovet e o seu Sanchez.

Já viveu em vários países. Que livros leva sempre consigo?

Preciso de estar sempre rodeada de livros, mas não estou amarrada a nenhum em particular. Viajo com os que estou a ler no momento ou com livros que sei de que vou precisar nessa viagem em particular porque estou a pensar nessas questões ou porque estou a escrever sobre territórios próximos, mas os meus livros viajam porque os empresto muito a estudantes, amigos, tudo pessoas muito viajadas também. Há três que estão num belo estado deplorável. Amo livros gastos assim, dessa forma vemos que foram bem tratados mas também passaram por muitas mãos. Há três, em particular, neste estado: os contos A Nossa História Começa, de Tobias Wolff, Olive Kiterighe de Elizabeth Strout e O Terceiro Polícia, de Flann O’Brian.

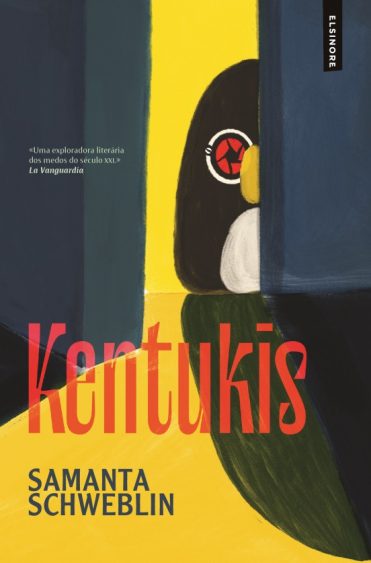

Ficha técnica do livro:

Kentukis, de Samanta Schweblin. Editora Elsinore, 16,59€

![Beyoncé indiferente a polémica já vence no country. “Foi a melhor música que fiz” Capa do oitavo álbum de estúdio 'Cowboy Carter', lançado na sexta-feira, 29 de março [Fotografia: Beyoncé/Instagram]](https://www.delas.pt/files/2024/03/Beyoncé-cowboy-carter--240x135.jpg)